こんにちは、自動車整備士2級のつりふぁすです。

ハンターカブは乗りやすくてついつい 走行距離が伸びがち...すると距離に比例してチェーンも伸びがち。

そこで今回は日常メンテナンスの1つ「チェーン調整のやり方」をお伝えします。

バイクのチェーン調整は、安全性や乗り心地に直結する重要な作業です。

この記事では、CT125ハンターカブのJA55/JA65に共通するチェーン調整方法をわかりやすく解説します。

まずは必要な工具類の紹介、そして具体的な調整方法まで順を追ってお伝えします。

さらに、チェーン調整の頻度やチェーン交換時期、危険な状態のチェーンについても触れていきます。

最後は、チェーンクリーナーや潤滑油、トルク管理ツールなどのおすすめアイテムについてもご紹介します。

バイクを大切に乗るために、正しくチェーンを調整するコツをマスターしましょう!

チェーン調整はバイク乗りの基本メンテです

確実にできるようにマスターしよう!

〜筆者(ブログ管理人)について〜 3歳の頃から釣竿を握って以来30数年釣りを生き甲斐に生活しています。 仕事は2008年に自動車整備士免許2級(ガソリン・ディーゼル)を取得後、2021年までマツダ車のブレーキや音・振動開発に従事していました。 その後転職し、サービスエンジニアを経て船舶用品の開発に従事しています。 仕事柄、安全第一の考えです。手順を省略したりせず、大事なところはきちんと伝えます。

【用意する工具】と【保護具】

用意する工具や保護具は、チェーン調整を安全かつスムーズに行うために欠かせません。

正しい手順を守り、そして必要なアイテムを揃えましょう。

作業は以下の ①〜⑤ で完結できます。

- 12mmのスパナ

- 10mmのスパナ (今回はソケットレンチを使用) 10mmのメガネレンチでも代用可能

- 14mmのメガネレンチ (ストレートタイプが使いやすい) ソケットレンチでも代用可能

- 19mmのメガネレンチ (ストレートタイプが使いやすい)ソケットレンチでも代用可能

- 定規などチェーンのたるみが測れるもの (精度は低くてもOK)

- 手袋 (メカニックグローブなど推奨)

⑥は部品の角で手を切らないように、装着をお勧めします。

チェーン調整のやり方

チェーン調整にはいくつかの手順があります。

手順をしっかり把握して、焦らず行動しましょう。

まずはセンタースタンドを使って後輪を浮かせる

チェーン調整を行う前に、バイクをセンタースタンドに乗せて後輪を浮かせる必要があります。

これによって、後輪が自由に回転する状態にし、チェーンの状態を確認することができます。

現車のたるみを測る

長年使用しているチェーンは、どうしても伸びてしまいます。

そのため、現状のたるみを測ることが必要です。

バイクの取扱説明書に記載されている適切なたるみの範囲を確認し、その範囲内に収まっているかをチェックしましょう。

定規などを使用し、チェーンの振れ幅(たるみ)を測ります。

長めの定規を使えば、スイングアームの内側に立てられ、確認しやすくおすすめです。

チェーンをぐいっと持ち上げ、どのくらい動いたか確認しましょう。

だいたいで大丈夫!

直接チェーンに触れたくない場合は木端などを使って持ち上げても良いです。

たるみが多すぎる場合は、チェーン調整を調整しましょう。

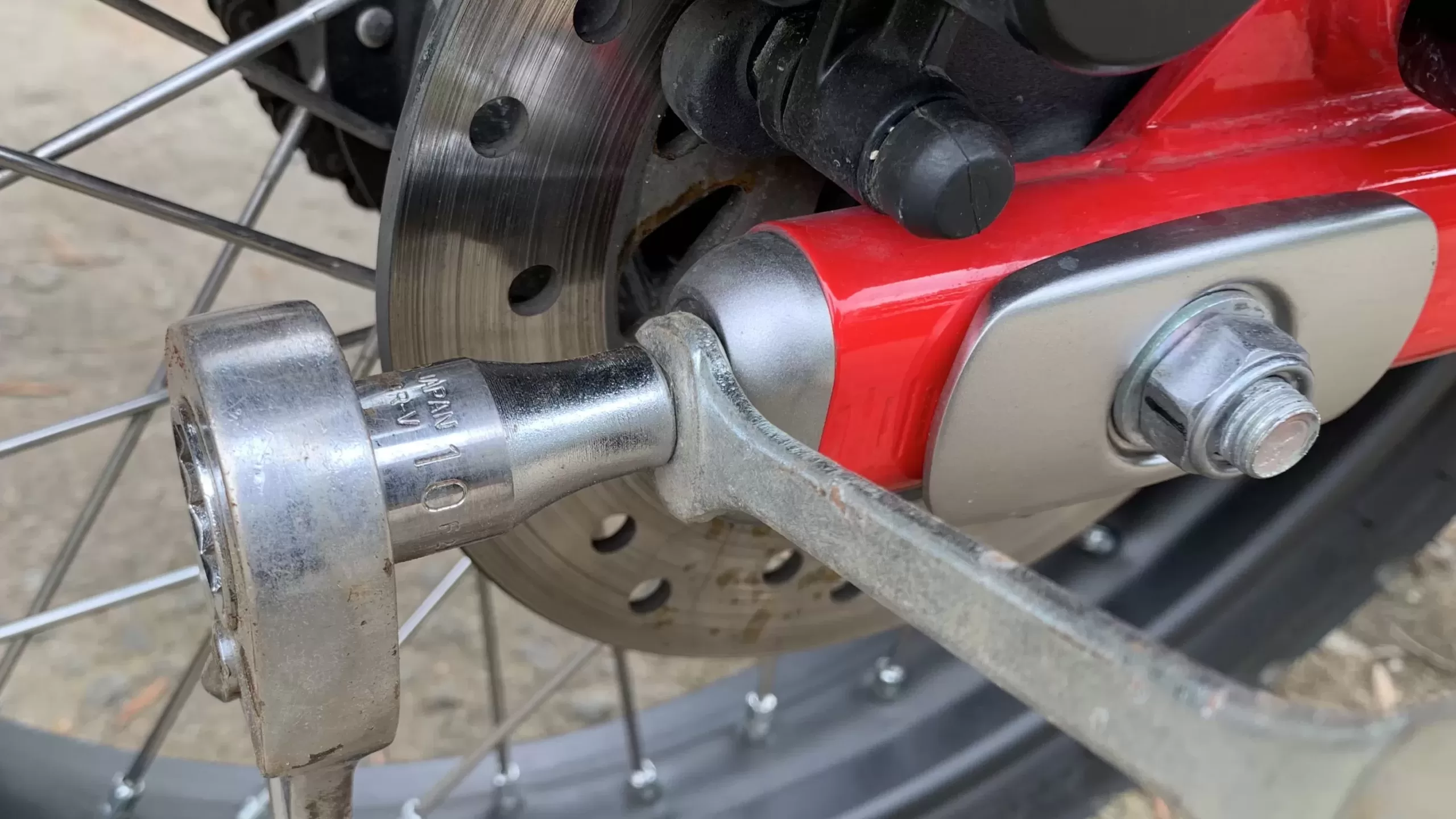

アクスルナットを緩める

次に、アクスルナットを緩める作業が必要です。

これがなければ、チェーンアジャスターを調整することができません。

ブレーキ側のボルト(19mmの方)を反時計回りに回します。

このとき、チェーン側のボルト(14mm)は回らないように工具を当て固定してください。

左右のチェーンアジャスターのナットを緩める

アクスルナットが緩んだら、次は左右のチェーンアジャスターのナットを緩めています。

アジャスターはチェーンの張りを管理する重要な部品ですので、しっかり作業を行いましょう。

左右均等に緩めることで、チェーンの張りを均一にすることができます。

車両前方側の12mmナットをスパナで回らないように固定し、後ろ側の10mmナットを緩めます。

ブレーキ側のチャーンアジャスターも同じように行います。

チェーンの張りを調整する

次に、チェーンの張りを調整します。

まずは、アジャスターを回し、チェーンの張り具合を確認しながら調整します。

12mmナットを後方から見て、時計回りでチェーンが張り、反時計回りでチェーンがたるみます。

この作業を、チェーン側とブレーキ側のアジャスターに対し行います。

スイングアーム後端に刻まれた目盛を“左右とも同じ位置”に合わせましょう。

左右で目盛の位置が違うとホイールが真っ直ぐにならず、走行性能に悪影響が出ます。

調整はネジ元に近い方(一回り大きい方のナット)を締めたり緩めたりして行う。

調整したら都度チェーンの振れ幅(たるみ)を確認しながらメーカー推奨値まで調整しましょう。

CT125ハンターカブの場合、 メーカー推奨値は30mm です。

緩めたところを締めていく

調整したら、緩めていたナットを締める必要があります。

緩めた順番を遡って締め付けていきます。

チェーンアジャスター

まずは、チェーンアジャスターのナットを適切なトルク(22N•m)で締めます。

これにより、チェーンの適切な張りが保持されます。

アクスルナット

アクスルナットも忘れずに。

この作業の際は、必ずトルクレンチを使い、指定のトルク値(59N•m )で締めることが重要です。

締める際はボルト側を工具で固定し「ナット」の方を締めましょう。

ボルト側を回す時に万一過剰な力をかけてしまった際、ボルトが捩じ切れるリスクを低くできます。

なお、締めすぎもよくありません。必要な力加減を確認してください。

繰り返しますが、ナットの締め付けトルク管理はトルクレンチを使いましょう。よろしくお願い致します。

作業結果の確認を行う

ナットを締め終えたら、作業結果を確認することが肝心です。

再度センタースタンドで持ち上げ、ギアのN(に入っているか)を確認し、手で後輪を回して確認します。

回転物(タイヤ・チェーン)に手を挟まれないよう気をつけながら、

タイヤ(ホイール)の左右方向のブレ、ガタつき、異音がしないかしっかり確認します。

もう大丈夫だと思ってもさらに確認するくらい慎重になりましょう。

なお、衣服が引っかかって巻き込まれることもあるので注意が必要です!

特に冬場は首にマフラーなどをつけて作業しないようにしましょう。

作業の成果を実感するためにも、この確認を怠ってはいけません。

適切な状態に保たれていることを確認すれば、次の工程に進む準備が整います。

軽く走ってみる

ナットをしっかり絞め、手で回して異音やガタもないことを確認したら、やっとここで「乗って大丈夫か?」を確認します。

最初はすぐに止まれる速度でゆっくり発進します。(できれば庭などの自宅敷地内で)

実際に走ることで、チェーンの動作を体感し、異常がないかを確認できます。

くれぐれも、自分の作業を過信してはじめから飛ばさないように。

走行中に違和感を感じた場合は、すぐに停車し、チェーンの状態を確認して必要に応じて再調整を行いましょう。

走らせることで、調整作業が成功したかの確認にもなりますので、ぜひ実践してください。

これでチェーン調整は完了です。

この後ついでに洗車やチェーン清掃してもよし、そのまま散策に出るもよし。

素敵なハンターカブライフをお送りください♪

チェーン調整の頻度は?(純正チェーンの場合)

チェーン調整の頻度は、使用する状況によって変化します。

一般的には、500〜1000キロメートルごとが目安ですが、過酷な環境下ではより頻繁に調整が必要です。

私のハンターカブは距離にして約200kmごとに調整していました。

期間で言うと通勤で往復10km、週に100km走っていたので2週間に1度行うイメージです。

この頻度だと正直言って少し伸びている程度ですが、その他の点検も兼ね、早め早めに調整していました。(逆に言うとこの距離でも伸びていた)

特に雨天時やオフロード走行を頻繁に行う方は、チェーンの伸び(たるみ)を意識しておきましょう。

チェーンが伸びすぎた状態で走るとスプロケットとしっかり噛み合わず、(スプロケットの)歯が欠損します。(歯先だけ当たってしまう状態)

バイクを安全に楽しみ、性能を最大限に発揮するためにも、適切な頻度でチェーン調整を行うことが求められます。

ハンターカブ チェーン交換時期は?(純正チェーンの場合)

チェーン調整と同様(それまでの)走行負荷によって変わってきますが私の経験上、早ければ3,000km前後、遅くても5,000kmを超えるまでには交換した方が良いと思います。

交換があまり早くても勿体無いですし、かと言ってバイク側で調整できないほど弛んでしまっては危険を伴います。

おおよそバイク側の調整機構で目盛りの後半になってきたら交換を意識しておきましょう。

後日チェーンを交換した

だんだん調整が手間に感じてきたのと、「いい加減伸びすぎでは?」と思い後日、シールチェーン(RK 428 MRU2)に交換しました。

こちらに交換後は純正チェーンに比べるとほとんど伸びがありません。(交換後初期の伸び調整は必要)

チェーンやスプロケットセットを頻繁に交換していませんか?

RK公式HPよりhttps://mc.rk-japan.co.jp/chain/merit/

小型バイクの純正装着に多く使われる420/428サイズのノンシールチェーンですが、

一般的に5,000[km]で寿命を迎え、チェーンやスプロケットセットを交換しなければなりません。

通勤用やビジネス用、毎日バイクを使いたい忙しい方々にとって、それは少々不便に感じるのではないでしょうか。

RKではその問題解決するために、420MRU/428MRU2へのシールチェーン化を提案しています。

危険な状態のチェーンについて(即交換が必要な状態)

チェーンが危険な状態にある場合、即交換が求められます。

以下のポイントをチェックしていきましょう。

固着してコマがスムーズに動かない部分がある

もし、チェーンの一部が固着している場合、コマがスムーズに動かず、走行に悪影響を及ぼします。

これにより、バイクの性能が損なわれ、加速や減速に難しさが生じることがあります。極めて危険な状態です。

ピンとブッシュ間の潤滑(オイル・グリス)が切れた状態でチェーンを回すと部品同士が摩擦熱で高温になり、焼き付いて固着します。

固着した状態で絶対に走行してはいけません。

また1度焼き付きを起こすと注油しても元の状態には戻りません。交換が必要です。

そのため、固着が発見された段階で早急に交換を検討する必要があるでしょう。

すなわち、固着が見られたら、即座に点検と交換手続きを行うことをお勧めします。

外側や内側のプレートが割れ(欠け)ている

チェーンの外側や内側のプレートが割れていたり、欠けていたりする場合も危険です。

強度が低下しているため破損します。

これらの部分が破損すると、チェーンが外れやすくなり、事故の原因にもなりかねません。

特に走行中に外れることがないよう、しっかり確認しましょう。

もしプレートの割れや欠けが見受けられた場合には、ただちに交換を行うのが得策です。

危険を回避するためにも、その状態を放置することは断じて避けましょう。

ローラーが割れている

ローラーが割れている場合も注意が必要です。強度が低下しているため破損します。

ローラーは、チェーンの動きをスムーズにするために重要な役割を果たしています。

割れた状態で走行すると、異音や振動が発生し、場合によっては事故を引き起こす危険があります。

よって、ローラーの状態が悪化していると感じた際は、すぐにチェックし、交換を行ってください。

安全運転のためにも、劣化したチェーンは決して無視してはいけません。

最後に

以上が、CT125ハンターカブのチェーン調整方法とチェックポイントに関する解説でした。

バイクのメンテナンスをしっかり行うことで、より安全に楽しいライディングを実現できます。

初心者でも簡単にできる作業ですが、誤った手順で行うと危険を伴うので、この記事を参考にしてぜひ挑戦してみてください。

定期的な点検を怠らず、愛車を大切にメンテナンスしましょう。

以上、最後まで読んでくれて本当にありがとうございました。

これからも本ブログ「青天井LIFE」をよろしくお願いします。

なおTwitter(X)もやっていますのでそちらの方もにも遊びに来てください。

あなたのバイクライフが青天井に楽しくなりますように。

ではまた!

CT125・ハンターカブに適合するシールチェーン/ノンシールチェーンをまとめてみました。

— つりふぁす/ハンターカブ専用 (@7BnlkWWugT8284) June 15, 2023

興味のある方は参考にしてみてください。https://t.co/C4Ns6uorgI

おまけ

チェーン調整だけでなく、他にも役立つ情報をお届けします。

以下では、メンテナンスを行う上で知っておくと良いポイントやアイテムを紹介します。

メンテをする上で持ってて損はしないものを紹介してます。

興味があればぜひ見てください。

チェーンクリーナー/潤滑油について

チェーンクリーナーや潤滑油は、チェーンの性能を維持するために欠かせません。

定期的にクリーナーを使って泥や汚れを除去し、潤滑油を吹きかけることで、スムーズな動作を保つことができます。

お手入れを怠らず、良好な状態を維持しましょう。

特にオフロード走行をする場合には、こまめなメンテナンスが求められます。

もしチェーン清掃をするならいくつか使ってみた結果、ワコーズ製のクリーナーは洗浄力が強くオススメできます。

潤滑油はドライタイプが飛び散らないので使いやすいです。ただ、乾くと粉を吹いたように白くなるのがやや欠点。

なので個人的にはオイルタイプを使い、頻度は毎日乗るなら週一回程度は注油してあげるのがおすすめです。

もちろん白っぽくなるのが気にならなければドライタイプも全く問題ありません。

トルク管理ツール

トルク管理ツールは、チェーン調整に限らず、バイクの整備全般に役立つアイテムです。

適切なトルクで締めることで、故障を防ぎます。

信頼性のあるトルクレンチを厳選し、メンテナンスアイテムの一つとして活用しましょう。これがあれば、もっと安心してバイクの整備が行えますよ。

ハンターカブの整備なら「100N・m」くらいまで測れるトルクレンチで十分です。(80N•mくらいでも良いかも)

つなみに・・・

トルクレンチの精度は最大表示トルクの1/2あたり(半分付近)が最も良く、 上限または下限値付近はやや精度が悪くなるので使いません。

例えば、「20N•m〜100N•mまで測れるトルクレンチで20N•mのトルクをかける」または「100N•mのトルクをかける」場合、トルクレンチの測定範囲の下限と上限なので、実際の締め付けトルクとの差が大きくなり、厳密にやりたい場合お勧めできません。

20N•mを管理するなら10〜40N•m前後の範囲をもつトルクレンチが適正です。

ただし校正をきちんととっていて、精度を確認できていれば問題ありません。

セット工具の選び方

チェーン調整を行う際に必要なセット工具の選び方も大切です。

自分のバイクに合った工具を揃えることで、作業をスムーズに進められます。

良い工具は作業効率を上げるだけでなく、安全性も向上させてくれますよ。

バイク専用のツールを選ぶことをお勧めします。

整備初挑戦の方は、スパナやメガネレンチの8mm〜19mmまでのサイズが揃っているものを選びましょう。

チェーン調整を行うならストレートがおすすめ。 この他メガネレンチには首の角度が 45° など、作業に合わせて数種類用意されています。

メーカーは何でもいいと思います。が、一度買えば長く使えるため最初に有名(信頼できそう)な工具で揃えるのもアリです。

例えば京都機械工具(KTC)は自動車整備業界では有名で、信頼もできます。

実際、私の元職場(自動車メーカーの実験部門)でもほぼKTCで揃えていました。値段は高いですがその分品質は良くて壊れにくく保証もしっかりしています。

ちなみに工具は個別で買うより断然、セット(工具セットと言われるもの)になっていた方がコスパが(非常に)良いです。それに工具箱はタダで付いてくるようなものです。

また、最近はホームセンターもオリジナル工具を出しています。

私も使っているカインズのオリジナル工具は値段も安く、品質も100均で売られているものに比べ遥かに良いのでおすすめできます。

メカニックグローブ/ニトリル手袋

メカニックグローブは少し高いけど手にフィットするものを選ぶと使いやすい!

工具を持った際のグリップも良いので力をかけやすいし、手が滑ったりしないので作業の安全性が高まるよ。

個人的には メカニクス というグローブがおすすめ。

油汚れ対策に特化するならニトリル等の手袋が◎

最後の最後まで読んでくれて誠にありがとうございました。

これからもよろしお願いします。

ではまた〜!